「完全養殖ウナギは、いつになったら儲かるビジネスになるのか?」

食品業界や投資家の皆様であれば、毎年春のニュースで「成功」の文字を見るたびに、期待と同時にそんな疑問を抱いてきたのではないでしょうか。

実は、実験室レベルの成功を「産業」へと昇華させるための最大のボトルネックは、長らく「餌」にありました。

コストが高いだけでなく、原料調達における隠れたリスク要因だった「鶏卵」への依存。

これらを同時に解決するブレイクスルーが、ついに登場しました。

本記事では、近畿大学や水産庁の最新データを基に、生物学的な視点ではなく、サプライチェーン管理とコスト構造の視点から完全養殖を再定義します。

結論から申し上げますと、鳥インフルエンザ・リスクすら排除した「脱・鶏卵飼料」こそが、2028年の商業化を確実にする経済的ロジックなのです。

なぜ「餌」が完全養殖ビジネスの最大の壁だったのか

これまでウナギの完全養殖が「ビジネス」として成立しにくかった背景には、調達担当者を悩ませる深刻なジレンマがありました。

ウナギの赤ちゃんである「レプトセファルス」は、自然界でマリンスノー(プランクトンの死骸など)を食べていると言われていますが、これを人工的に再現するのは至難の業だったのです。

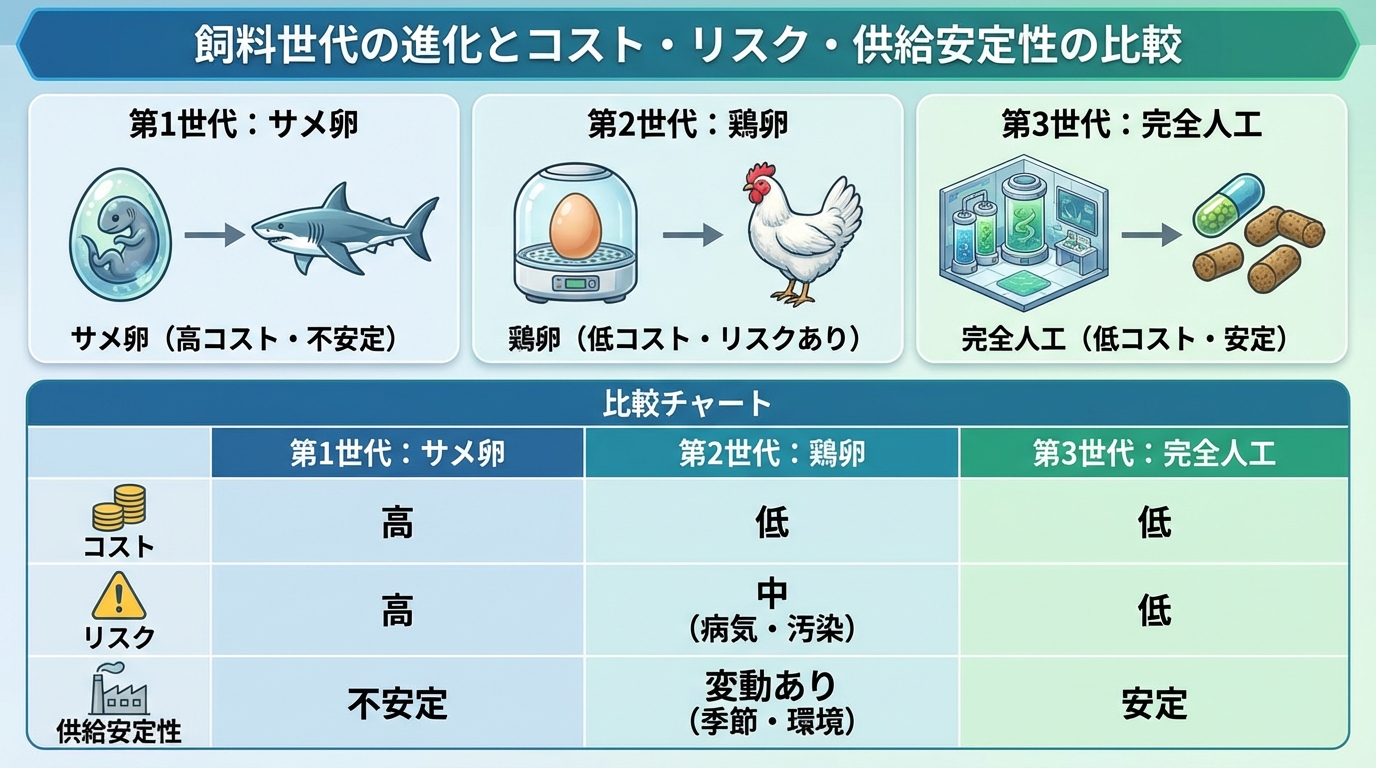

初期の研究(第1世代)では、サメの卵が使われていました。

しかし、サメの卵は希少で価格が高く、安定的に大量調達することは不可能です。

これでは、研究室で数匹育てることはできても、スーパーに並ぶ数万匹を育てる産業にはなり得ません。

そこで登場したのが、第2世代となる「鶏卵黄」を使った飼料です。

鶏の卵なら安く、どこでも手に入ります。

これでコスト問題は解決したかに思えましたが、ビジネスの現場には新たなリスクが突きつけられました。

それが「鳥インフルエンザ」です。

もし養殖プラントが稼働している最中に鳥インフルエンザが流行し、鶏卵の供給が止まったり価格が高騰したりすればどうなるでしょうか。

餌の供給ストップは、養殖事業におけるBCP(事業継続計画)上の致命的なリスクとなり得るのです。

「脱・鶏卵」が切り拓く安定供給への道(技術とリスクの解説)

この「サプライチェーンリスク」を根底から覆したのが、近畿大学と三栄源エフ・エフ・アイが共同開発した第3世代の「完全人工飼料」です。

この新しい飼料は、鶏卵黄を一切使用せず、植物性タンパクや乳タンパクなどの工業的に安定調達可能な原料のみで構成されています。

これは単に「卵を使わない」というだけの話ではありません。

ビジネス視点で見れば、「相場変動や感染症リスクに左右されず、原価計算が可能な工業製品」として餌を扱えるようになったことを意味します。

投資家や経営者にとって、コストの見通しが立つことは事業参入の必須条件です。

さらに、この技術にはもう一つ、AI分析として注目すべき「常識の転換」があります。

それは、生存率向上の鍵が「栄養」ではなく「粘度(物性)」にあったという点です。

三栄源エフ・エフ・アイの増粘多糖類技術により、餌のドロドロ具合(粘度)を精密に制御することで、水槽の汚れを防ぎつつ、仔魚が食べやすい硬さを実現しました。

これにより、「脱・鶏卵」によるリスク排除と、「粘度制御」による歩留まり向上(生存率アップ)が同時に達成されたのです。

1尾4万円から1,800円へ。損益分岐点に迫るコスト構造

では、この技術革新は具体的な「数字」としてどれほどのインパクトをもたらしたのでしょうか。

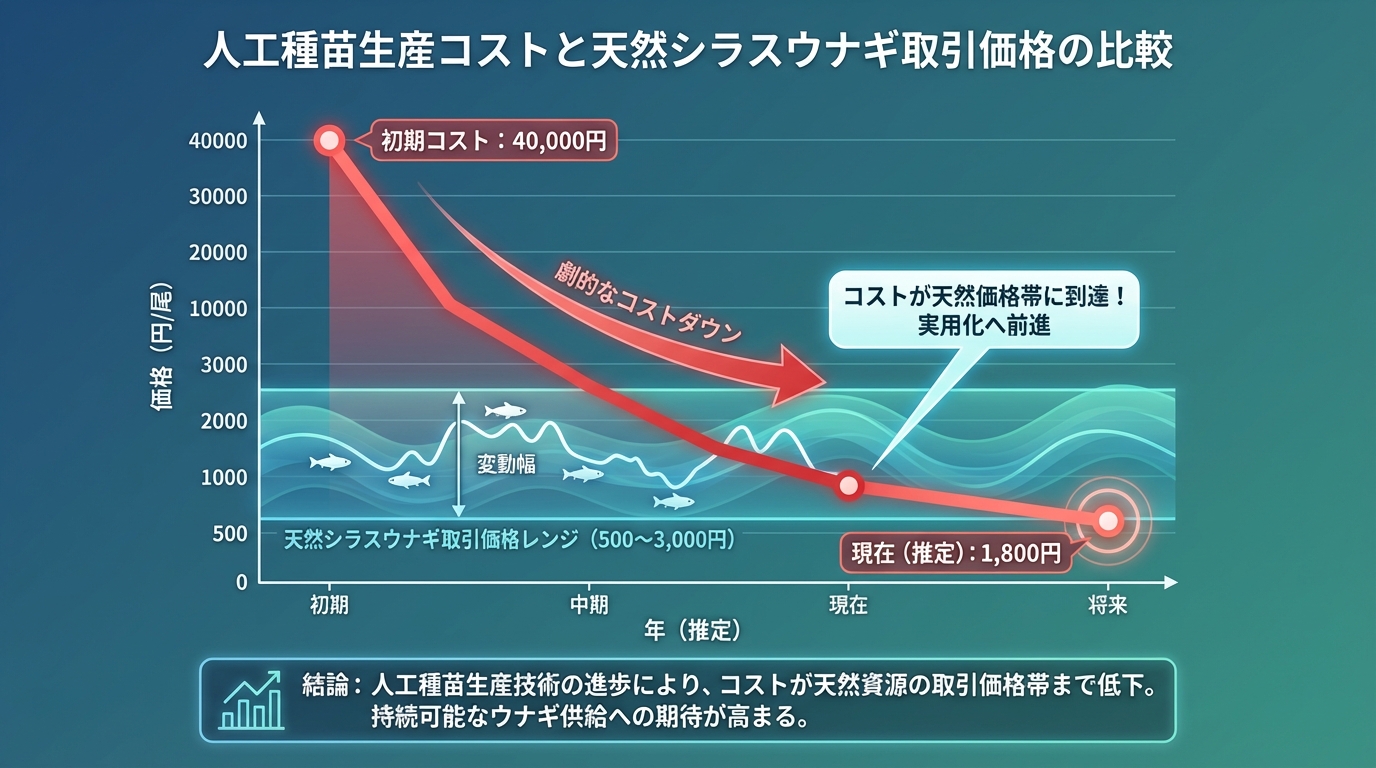

水産研究・教育機構(FRA)などのデータに基づき、人工種苗(シラスウナギ)1尾あたりの生産コストの推移を見てみましょう。

かつて2010年頃には、1尾を作るのに約40,000円ものコストがかかっていました。

高級な蒲焼でも到底回収できない金額です。

しかし、飼育技術の改善と飼料の進化により、2016年には約3,000円、そして直近の成果では約1,800円までコストダウンが進んでいます。

ここで重要なのは、天然シラスウナギの取引価格との比較です。

天然のシラスウナギは不漁が続いており、取引価格は1キロあたり数百万円、1尾換算で500円〜3,000円程度と激しく乱高下します。

つまり、人工種苗のコスト(約1,800円)は、すでに「天然物が高騰した時の価格」と競合できるレベルに突入しているのです。

天然資源が枯渇していく中で、価格が一定で安定供給される人工種苗の価値は、相対的に高まり続けています。

よくある疑問:味、安全性、そして食卓に並ぶ日

ここまでビジネス視点で解説してきましたが、実際に商品化されるにあたって消費者が抱く疑問についても整理しておきましょう。

人工飼料で育ったウナギの味は落ちませんか?

むしろ、品質の均質化が可能になります。

天然の餌に依存しないため、泥臭さや個体差を抑え、脂の乗り具合などをコントロールしやすくなるメリットがあります。

管理された環境と餌で育つため、食味の再現性は非常に高いと言えます。

いつ頃、スーパーやレストランで食べられるようになりますか?

現在、政府や研究機関が掲げているロードマップでは、2028年頃の商業化を目指しています。

現在は「実験室での成功」から「専用プラントでの量産実証」へとフェーズが移行しており、数万尾単位での飼育試験が進められています。

まとめ

ウナギの完全養殖は、もはや「夢の技術」ではなく、具体的な「事業計画」を描ける段階に来ています。

今回の記事のポイントをまとめます。

- 最大のボトルネックだった「餌」は、サメ卵から鶏卵、そして「完全人工飼料」へと進化し、供給リスクが解消された。

- 特に「鳥インフルエンザリスクの排除」は、安定したビジネスモデルを構築する上で決定的な意味を持つ。

- 生産コストは1尾約1,800円まで低下し、天然シラスウナギの価格変動レンジ内に入ってきている。

- 2028年の商業化に向け、現在は量産プラントでの実証フェーズにある。

経営企画や投資の視点をお持ちの皆様は、2025年から2026年にかけて出てくるであろう「量産実証実験の成果(歩留まりとコストの確定値)」にぜひ注目してください。

そこが、この巨大市場への参入タイミングを見極める、最後のチェックポイントになるはずです。

- ウナギ仔魚用のオリジナル飼料を産学連携で開発 鶏卵黄を含まない飼料で完全養殖のニホンウナギ稚魚の生産に成功 – 近畿大学 / 三栄源エフ・エフ・アイ

- ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業 成果概要 – 水産庁 / 水産研究・教育機構

コメント